作者 | 究究谢

来源 | 孔夫子旧书网APP动态

钱歌川先生是著名的英语学者、散文家、编辑、教授。他的作品,我这些年买过不少。最早购买的是几种英语学习类资料,比如商务印书馆出的精装版《翻译的技巧》,香港中外出版社盗印的《英语常用词用法》、《现代英语表现法》和《英语疑难详解续篇》。后来又买了几本散文集,比如百花文艺出版社的《钱歌川散文选集》、中国广播电视出版社的《钱歌川散文(上下)》、友谊出版社的《浪迹烟波录:钱歌川杂文集》、三联书店香港分店出的《云容水态集》和陈子善为上海书店鹈鹕丛书编的《也是人生:钱歌川小品精萃》。

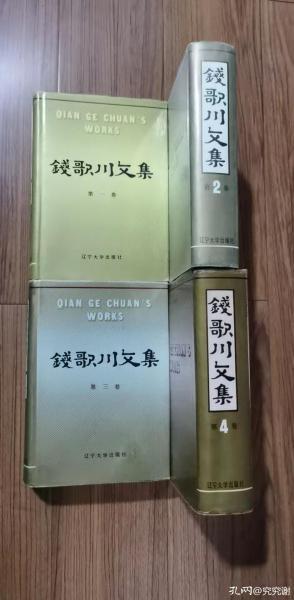

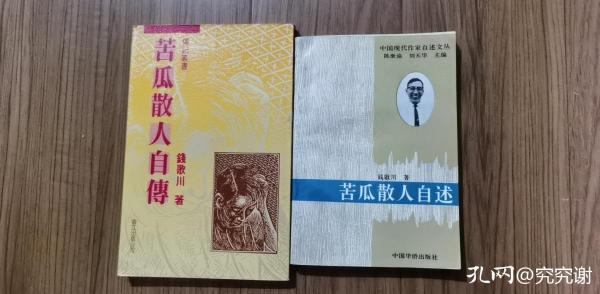

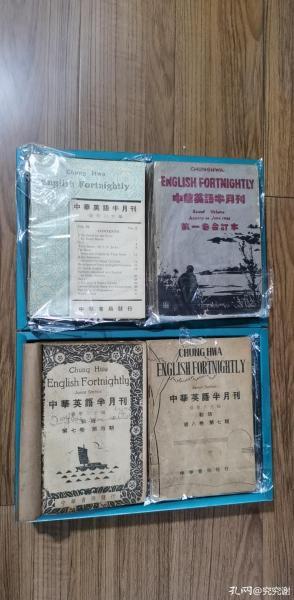

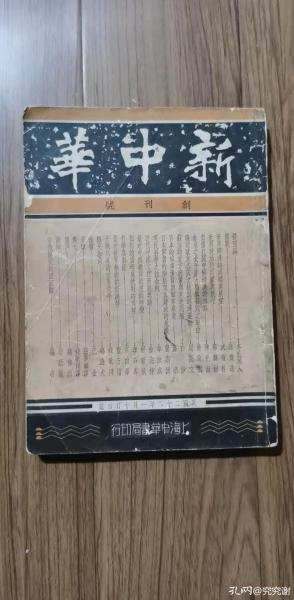

春节期间,受天津书友@摸书斋主 “撩拨”,我终于下定决心,拖回了一套辽宁大学出版社1988年出的四巨册《钱歌川文集》。这套印量仅1500册的书,我多年来一直想买未买,颇像前些年一些不甘心当房奴的人那样,在犹犹豫豫中眼睁睁地看着它的价格硬生生地稳步上涨。摸书斋主为表彰我的“大手笔”,特地突破津杭两地疫情封锁,给我寄赠了一本钱先生的《英美习俗与社交辞令》(见图1),令我感铭在胸,不可不在这里记上一笔。受此鼓励,我又淘回了钱先生的《苦瓜散人自传》的大陆版和港版。甚至还千辛万苦东拼西凑回来一百来期他在民国时主编的《中华英语半月刊》。最后又一鼓作气毅然拿下一册他1933年参与主编的《新中华》杂志的创刊号(这一期的作者队伍非常豪华,郁达夫、巴金、宗白华、丰子恺、陈光甫、李石岑等名家以及中华书局大佬陆费逵和舒新城都在其列,钱先生本人也贡献了创作和译作各一篇)。于是,在牛年总结中信誓旦旦“要大幅压缩买书”的我,虎年伊始便在孔网消费了4500多元,看来真的要不可救药了。

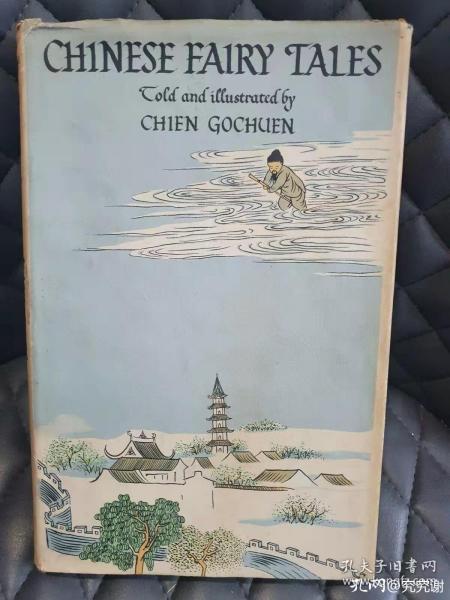

买这些书,当然是为了系统地阅读和探究一番,进而增长知识,并将一些感悟和发现整理出来与同好分享。最近确实也积累了不少值得一写的素材,这里就先简略地谈谈钱歌川先生在即将离开伦敦时,用英文创作的一本民间童话故事集《中华童话》(Chinese Fairy Tales by Chien Gochues)。

钱歌川的祖上从江苏武进到湖南做官,他父亲曾在多地担任过县知事。钱先生1903年生于湖南湘潭市郊的芷江(就是后来日寇中国战区的军事受降地),兄弟四人,排行居幼。1920年,他在二哥的帮助下前往日本留学,并于1922年考入东京高师英文科。1926年毕业后,回国在多所学校担任过教职。1930年经夏丏尊和丰子恺介绍,进入中华书局做编辑。这是他后来有机会参与《新中华》创刊和主编《中华英语半月刊》的根由。东京高师也是郁达夫先生的母校,他们在日本留学时就开始交往,后来在国内和新加坡都有些交往。1985年,为纪念郁达夫遇害40周年,陈子善与人合编《回忆郁达夫》一书,曾联系远在美国纽约的钱歌川写作纪念文章。陈先生1996年编那本《也是人生:钱歌川小品精萃》,正是源于这段交往。

钱先生在《我读过的学校》中回忆说:东京高师“是我唯一读到毕业为止的一个学校。有人认为学英文系,不到英美,而去日本是有缺憾的,我倒没有任何遗憾,觉得日本留学生对英文的阅读能力,似乎比英美留学生还强呢。我素来认为读英美的文学作品,第一要彻底读懂语文,否则是不能真正欣赏文学的。在日本研读英文学,只有一点缺憾,那就是不能核实文学作品的背景。这就是为什么我毕业十年后,又再去英国伦敦大学进修了一个短时期的缘故。”

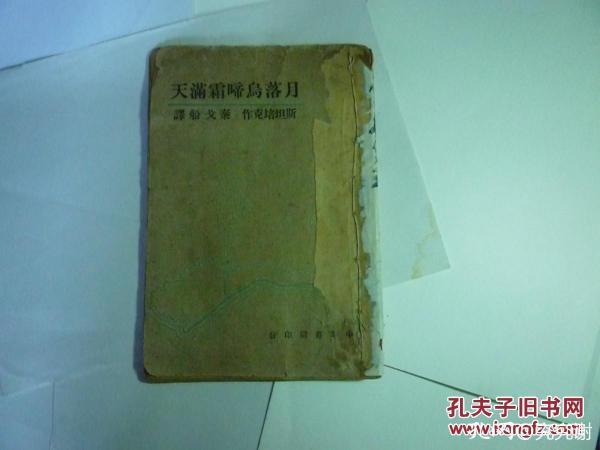

1936年8月,在教育界和出版界工作了十年、“已有相当积蓄”的钱歌川,在中华书局的支持和蔡元培的帮助下,决心自费赴英深造。他并没有在伦敦大学攻读学位,而只是选读了自己感兴趣的《现代英国文学》、《英语发音学》等课程,课余还请家庭教师讲授英文阅读和翻译课,又到市立工艺学院学习绘画和木刻,同时兼任中华书局驻伦敦特派员,帮国内代购了许多不容易买到的书籍。钱歌川在伦敦三年,日常生活就是买书、读书、写书。第一年重点在阅读和学习写作。第二年以后就侧重翻译和创作了。他将茅盾描写北伐的三部曲《蚀》译成了英文,可惜被认为内容“已过时”,在英美都没找到出版机会,后来只好带回国在自己主编的《中华英语半月刊》上连载,最后译稿又随着刊物停刊而散失了,殊为可惜。他在战时陪都重庆翻译的斯坦贝克战争小说《月落乌啼霜满天》(The Moon is Down ),先是在《新中华》上连载,刊完后被印成单行本,倒是得以保存下来。有意思的是,该书译者署名用的是谐音“秦戈船”。

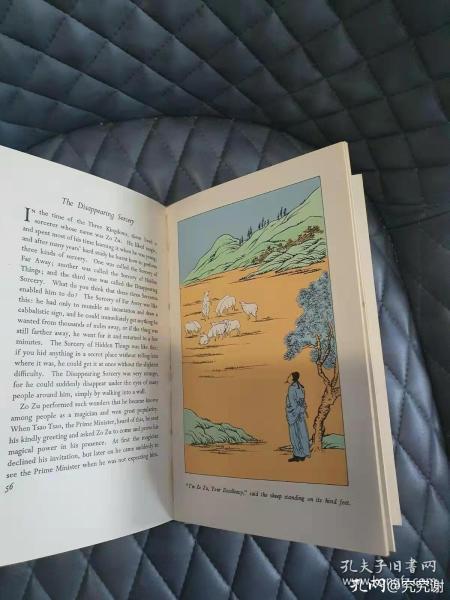

《中华童话》是钱先生在游学英国时写的另一部书。这部中国民间童话故事集,写得“毫不费力”,完成后,由妻子的英文教师霍克斯(Violet E. Hawks)推荐给英国“乡村生活”出版社,非常顺利地很快就印出问世了。该书在伦敦出版后,深受欢迎,曾有评论家著文说:“一个中国人,能用如此优美、精炼的英语写出如此令人着迷的故事,这真是一件难能可贵的事情。”这种风格是与钱先生在英语写作上的主张相吻合的,他觉得任何累赘的词、牵强的字都应该当作英语写作上的弊病而加以舍弃。全书行文简洁明快,从不使用冗长的句子,也绝没有美词丽句的堆砌。以这种文字来写作儿童读物,自然是再适合不过了。在写作本文前,我仅仅花了两三个小时就读完了全书,只遇到一个生词“cabbalistic sign”,而且根据上下文还能猜出其大致的意思。

我相信这与钱先生早年在上海向初学者大力推广“基本英文”(Basic English)的努力分不开:他曾将英国剑桥大学奥格登(Ogden)教授创造的八百五十字“基本英文”引进中国,编了一本《基本英文读本》,在广播电台教授,还出了一套基本英文唱片,请赵元任先生灌音。顺便提一下,钱先生在自传中写道:记得我陪他(赵元任)去电台时,车经南京路,他指着“福禄寿”餐厅的招牌对我笑笑,我抬头看去,原来在三个中国字的招牌下,又有一行音译的英文 Foo Loo Zoo,最后一字含有动物园的意思,所以他觉得好笑呢。

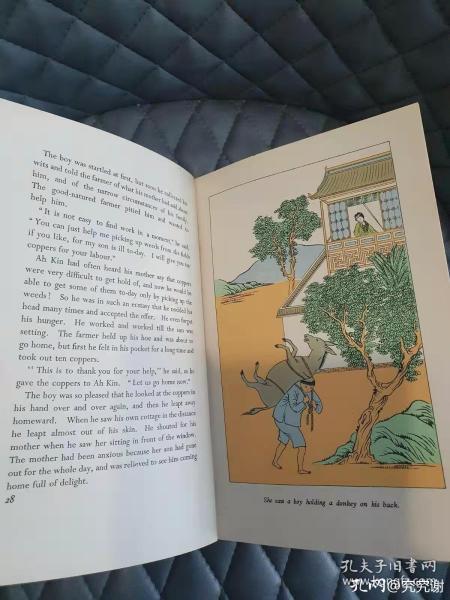

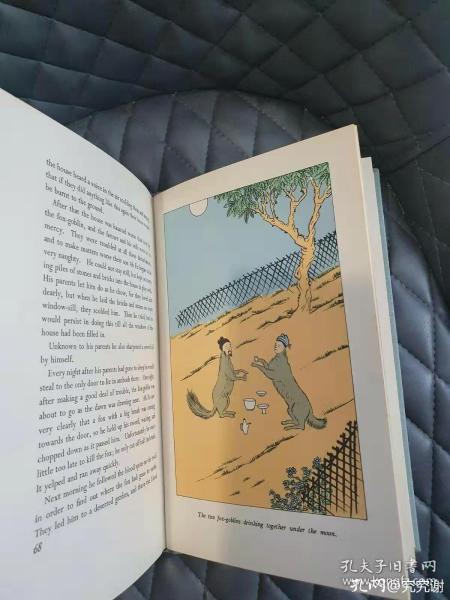

《中华童话》全书包含六个故事:蚂蚁王、住在茶壶里的人、傻小子的好运气、创造奇迹的孩子——隐娘、隐身术、阿福智斗狐狸精。所有故事都“取材于中国的稗官野史、民间传说,但经作者用地道的英语,细腻的笔触写出后,很好地从一个侧面反映了我国悠久的历史文化,并在继承古老的中华文化传统的基础上,寓深刻的教育意义于字里行间,为孩子们提供了很好的精神食粮”。诚如作者在前言中所言:这些童话在我们中国不但永远新鲜,而且流传极广。全世界天真无邪的孩子们的心是相似的,既然《安徒生童话》和《天方夜谭》可以取得中国孩子们的欢心,那么这本童话集同样能给西方的孩子们一些新的欢乐也就不足为怪了。大概这也印证了这样一个观点:越是民族的,越是世界的!

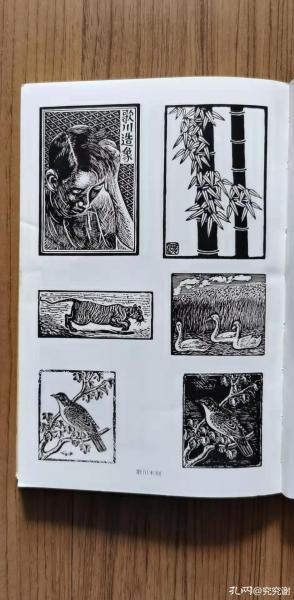

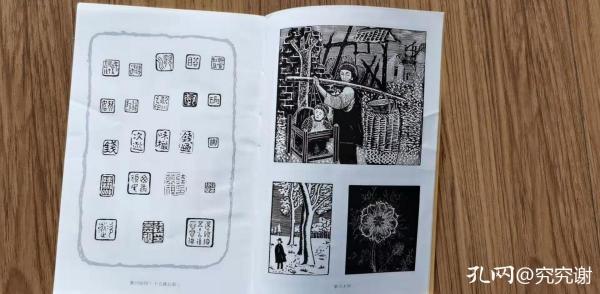

这本《中华童话》还有个很大的亮点——全书所有精美的插图,都是钱歌川先生亲手绘制的。钱先生从小就对绘画有浓厚的兴趣,幼时还学过篆刻和书法,在日本留学时本来想学美术的,但为了生计未能如愿。这次在英国游学,就特地到市立工艺学院学习了绘画和木刻,并在短时间里取得了令老师惊诧的进步,他作为习作的木刻自画像也被树为典范——钱先生自己觉得可能与幼时打下的篆刻基本功有关。他还与两位年轻的女画家洛德尔(Sylvia Lowdell)和史佩林(Christine Spurling)成了亲密的朋友,多次结伴同游,在回国多年后还保持着书信联系。《中华童话》的前言末尾写着:“我还要诚恳地感谢西尔维娅·洛德尔小姐,她在插图方面给了我很多帮助。”刚好港版自传前附有一些钱先生木刻、篆刻和书法的真迹,我这里就借用一下。下面这些彩色插图,则选自英文原版《中华童话》。钱先生的多才多艺,由此可见一斑。

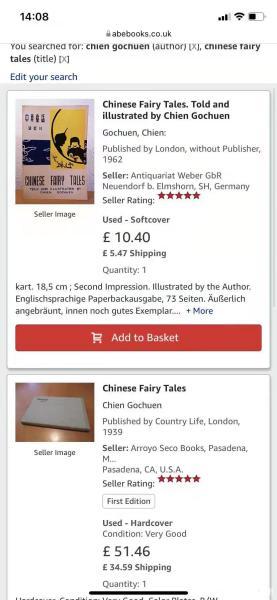

钱先生到英国后不久,国内就爆发了全面抗日战争。他自费留学的经费有限,而当时欧洲也战云弥漫,一旦战争爆发,海上的邮船都有触雷沉没的危险,于是决定趁早买舟东返,投身抗战伟业。因为走得匆忙,加上随后的战乱,这本《中华童话》的版税,他一文钱也未领到,但他表示“书能出版,已使我感到满足了”。前几天,一位在英国的书友帮我查了一下,除了不多的几本1939年版的精装本,abebooks.com上还有一种1962年的平装本在售。我看那个平装本没有出版社信息,装帧形式也可疑,怀疑是香港盗版的。这书直到问世五十多年后才在大陆出版,这就是中南工业大学出版社1993年12月出的英汉对照译注本。

我多年前就买过这个版本,知道这书之所以得到出版,是因为当年85岁高龄、旅居纽约的钱先生,亲笔写信给胞弟钱慕吴教授,恳切表示,希望他的这本书能在国内被译成汉语,以英汉对照的方式出版,以便帮助广大的英语爱好者提高英语水平。钱慕吴本人就是这书的译注者之一。这里有个问题我一直没有弄明白,希望万能的书友帮我解一下惑:钱先生在自传中清楚地写明,他家兄弟四人,他排行老幺(实际上是兄弟五人,老四早夭了),怎么会有胞弟呢?钱先生原名钱慕祖,跟钱慕吴名字倒是能对上。我查了一下,钱慕吴出生于1923年,比钱先生小二十岁。汉语词典说,“胞弟”是一母所生的弟弟。到底怎么回事呢?先存疑。

中南工大版《中华童话》,因为出版时间较早,出版质量不尽如人意。首先原书中的彩色插图统统改成了黑白图。其次出版社英文校对不精,铅活字印刷字母排版不齐,经常出现单词中丢字母、颠倒、乱序或将d排成b、将f排成t、将a排成e等现象。我在阅读时用红笔改正了数十处,感到别有风味。当然这也反映了当时的技术水平、外语水平和经济水平,无可厚非。而且由作者胞弟亲自参与译注,在作者家乡的大学出版社出第一个大陆版,本身也是很有意义的。我倒是希望有出版社能再为这书出个新版,恢复其彩色插图,认真校对,精心翻译,庶几可无愧时代,告慰终生爱国的钱先生的在天之灵!

好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!